大阪旭モラロジービジネスクラブ 第231回例会 開催報告

令和7年3月15日土曜日、第231回例会を「キンダーホープⅠ集会室」にて開催いたしました。

司会の福井郁幹事の開会宣言で、19時に開会しました。

今回は会長挨拶の後、2025年建築基準法の改正問題と建築士の話について、業界の裏話的な視点から、猪谷勇三会長がミニ講演をさせていただきました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆会長 猪谷勇三から開会の挨拶

拝啓 遅かった梅の花もようやく満開を迎え、春の訪れを感じる今日この頃、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

雛祭りも過ぎ、231回例会の頃には一層春らしさを感じられることを期待しつつ、ご挨拶申し上げます。

本日はお忙しい中、例会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

今月は「三方よし経営」に関する冊子の記事内容を中心にしながら、現在の住宅建築業界に大きな影響を及ぼす、2025年建築基準法改正の実施についてお話しし、さらに一級建築士の仕事内容にも少し触れたいと考えております。その後の勉強会テーマは以下のとおりです。

2. ニューモラル「心のクローバー」

第1週:心の中の「我」を浄化する(P26)

第2週:思いやりの心は使うほど大きくなる(P26)

第3週:点滴石を穿つ実行を心掛ける(P27)

本日のプログラムは、建築住宅産業と建築士の話(約10~15分)の後、上記勉強会テーマを大住一馬幹事と福井郁幹事が輪読し、グループディスカッションの後、各グループ代表が発表、閉会挨拶、次回および諸行事のご案内と続く予定です。グループディスカッションでは皆様からの活発なご意見をいただければ幸いです。

末筆ながら、皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げ、本日の会合が実り多きものとなりますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

2025年3月15日

大阪旭モラロジービジネスクラブ

会長 猪谷勇三拝

◆特別テーマ:2025年の建築基準法改正で省エネ基準適合が義務化

1建築士の職業人としての裏話をさせていただきました。

一級建築士資格のことを、建築を志して学んでいる人にとっては足の裏についた米粒に例えて、こんな言い方をします。【取っても食えないが、取らないと気持ち悪い】と言われます。一級建築士は国家資格です。俗に言う士〈さむらい〉業とか言われる稼業ですが、ほとんどの方は試験に通ってあとはあまり活用なしで別の仕事をされている方も多くいます。食えない理由として、特に住宅の設計などをされている一級建築士さんはクライアントとの設計料の金銭感覚が大きくずれているのが日本の場合、顕著です。また東京に比べ関西などは特にその傾向が強いと言えます。というわけで、「取らないと気持ち悪いから取ったけど」が、私の仕事です。試験制度、設計報酬、など今時ですからお時間あればネットで調べてください。設計施工のこだわり工務店も建築家の先生と、同類と感じたのでご紹介しました。

2025年の建築住宅産業を揺るがす4号特例廃止問題と省エネ法の義務化の話しはネット情報で詳しくありますのでURLを貼っておきますのでご参照ください。

■URL:https://www.ceec.jp/column/shouene_tekigoseihantei/

◆例会テーマ 月刊「三方よし経営」3月号から

1.「格言に学ぶ職場のモラル ~思いやりを仕事に生かす~」(P30)

2.ニューモラル「心のクローバー」(P26, 27)

第1週:心の中の「我」を浄化する(P26)

第2週:思いやりの心は使うほど大きくなる(P26)

第3週:点滴石を穿つ実行を心掛ける(P27)

第4週:心次第で関わっていける(P27)

以上を福井郁幹事、大住一馬幹事が輪読を行い、その後、3グループに分かれてディスカッションを行いました。

1班(代表:本林進さん)

メンバー:進憲浩さん 本林進さん 猪谷勇三さん

<発表>

私のグループでは、会長のミニ講演会の建築基準法の改正問題について熱く、討論をさせて頂きました。時代の移り変わりに対応するべく法整備も行われ

ていますのが、それを扱う人間も柔軟に対応し、成長が必要だということを実感しました。また「三方よし経営」3月号からは、一日一善意識して実行するこ

とで、次の善行為のネタが生まれ、よき方向に繫がっていくという実践のお話をグループで共有しました。

2班(代表:里路祐輔さん)

メンバー:里路祐輔さん、大住敬一さん、田中孝幸さん 岸本明典さん

<発表>私の班では、岸本さんは忙しいタイミングで電話が重なるなどして用件を忘れてしまう可能性がある時は必ずメモを取るようにされているとのこと、

根底には「相手に迷惑をかけない」という善なる動機があり軸足が常に目の前の方に向いていると感じました。

田中さんの発表では一番大事なことはやはり日々の積み重ねであるということに改めて気付かされました、営業職をやっていると即効果が出る方法や結果に繋がる やり方をつい求めがちですが心の在り方も身体と同じ、日々の筋トレの積み重ねのようなものだと思いました。

大住さんからは「人間は順調な時は誰でも調子が良い。うまくいっていない時の対応こそが大切である」というお話を聞かせていただきました。実際に大住さんが若手の頃に体験したネガティブな状況においてしっかりと対応したからこそ大きな成果に繋がったエピソードを発表されていてしんどい時の対応こそ真価が問われる、そして人間の本質が出るんだなと肝に命じた次第です。

私、里路が感想としましては嫌なことがあると他責にしてはいけないと理解しているが瞬間的に自分は悪くない!と思ってしまうことはあります、ここは人間なので仕方ないと捉えて真に大切なのは他責にしたい感情が出てしまった時に「人のせいにしたらあかんあかん!」と気付くことだと思います。人間は1日に2万回〜6万回は脳内でセルフトークをしていてその内容で潜在意識が形成されていると聞きます、セルフトークを意識してネガティブな感情になってしまった時は「あかんあかん!」と軌道修正していきたいと思います。

3班(代表:溝口尚志さん)

メンバー:奥山隆さん 福井郁さん 溝口尚志さん 大住一馬さん

<発表>

建築基準法は、私も関係のあるお話でしたので大変勉強になりました。

“慈悲にして寛大なるこころとなり且つ自己に反省す”より

仕事の上で目指すべき結果を考えれば自責で考えるのは当然のこと。Aさんはメールを見た時点でいくつかのことに気づき、事前に対応できたはず。常に自責で考える。チームでゴールを目指す場合も同じ。メンバーにも個々それぞれの個性、特性がある。それぞれの人に合わせた指導や仕事のやり方がある。できないことを責めるのではなく、チームの成果のために言い方は悪いが、うまく使う必要がある。気持ちだけでそれを行うのは難しく、知識をつけ、勉強する必要がある。そこで教えていただいたのが、「PCM(プロセスコミュニケーションモデル)」という研修プログラム。個々の特性を知り、コミュニケーションの質を上げ、豊かな人間関係を築くためのプログラム。実際参加され、職場や家庭で生かされています。行動を分解して考えるなど、チーム指導の具体的なお話もたくさん出ました。自責で考え、知識をつけ、勉強し、相手を思い、生かすマネジメントでチームに良い結果をもたらし、メンバーも満足度が上がる。

会長 猪谷勇三から閉会の挨拶

本日はご多用の中、3月度のビジネスクラブ例会にご参加いただき有難うございました。今回は本年最後の例会で皆様のお気持ちもより盛り上がった雰囲気が会場にあふれた素晴らしい勉強会になり心からお礼申し上げます。

本日は中村副会長が欠席のため、会長の私が開会あいさつに続けてお礼の言葉とさせていただきました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

連絡事項他3点を以下に記しますのでよろしくおねがいします。

1.「伝統の日、感謝の集い」 へのご参加のお誘い

前回に続きますが

公益財団法人モラロジー道徳教育財団の千葉県柏市本部にて、年に1度開催される、6月1日 の「伝統の日、感謝の集い」へのご参加を、皆さんにお勧めしたいと思います。

本部には独特の清新な雰囲気が有り、これは行って肌で感じなければ分からないと思い ます。以前、安部首相がご存命の折、この催しのためにビデオレターを送ってくださり大講堂の大スクリーンで見たことが懐かしい思い出です。

また、本部自体は広大な敷地の中にあり、 麗澤大学のキャンパスが隣接 しており、季節の草木が多く自然豊かな場所です。

また、日本国の道徳研究の聖地として、世界各国の道徳関係の教育者が集まり国際会議が開かれます。

大学以外に幼稚園、中学校、高等学校があります。

また、期間中は、道経一体の経営を目指 して経営をされている全国のモラロジアン企業がブースを出して、来場者をお迎えします。

このモラロジーを創建された廣池千九郎博士の墓参、廣池千九郎記念館はじめ本部の重要な 各施設も見学をいただければと思います。

廣池博士は、出生地大分県の高等小学校の先生となり教育者として活躍し、夜間学校の開設、その後現在の教職員保険制度の前身である 「教員互助会」を作られました。

また、歴史学者となり、当時大切な国家事業であった百科全集の 編集員もされ、東京帝国大学はじめ当時の学会から法学博士号を満場一致により授与されました。詳しくは、廣池千九郎記念館をご見学ください。

ご案内状をお作りしましたので、 ご検討下さい。

文責:中村善裕

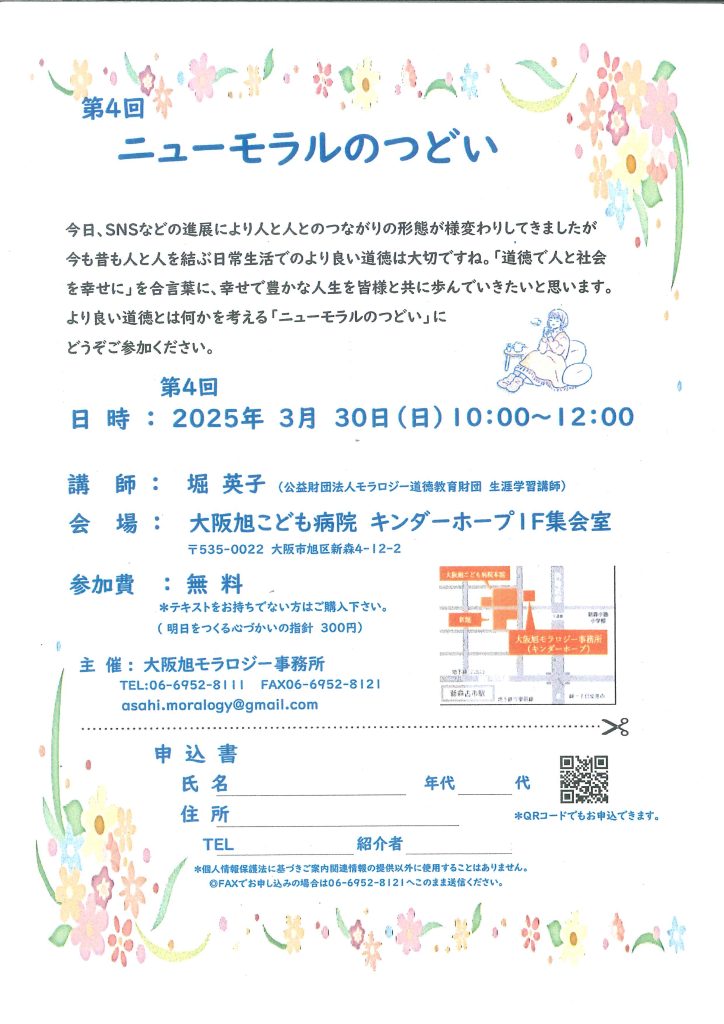

2. 第4回 ニユーモラルのつどいのご案内

今日、SNSなどの進展により人と人とのつながりの形態が様変わりしてきましたが、今も昔も人と人を結ぶ日常生活でのより良い道徳は大切ですね。

「道徳で人と社会 とを幸せに」を合言葉に、幸せで豊かな人生を皆様と共に歩んでいきたいと思います。

・日 時:2025年3月30日(日)10:00~12:00

・講 師:堀 英子(公益財団法人モラロジ―生涯学習講師)

・会 場:大阪旭こども病院 キンダーホープⅠ集会室

〒535-0022大阪市旭区新森4-12-2

・参加費:無料

【次回の総会(例会)予告】

◆日時:2025年5月17日(土曜日) 18時30分~20時50分

令和7年度の総会の承認事項審議の後、今回はギター伴奏を付けたボーカルを会員様にご披露いただきます。

『歌でつなぐ心で結ぶ~ともに学び、ともに奏でる~』と題して会員の進憲浩さんによるギター演奏と福井郁さんのボーカルをご披露していただき、総会を盛り上げ、皆様と一年の学びを振り返り、思い出話で盛り上がりたいと思っています。

奮ってご参加の程よろしくお願いします。

【中村副会長から今月のテーマからの学びと皆様へのご挨拶文を掲載します】

今回は、フルーツサンドなどを製造する弊社の催事出店の為、例会に参加できませんでした。仕事のためとは言え不参加申し訳ありませんでした。ビジネスクラブの会員の皆様には、第231回目のビジネスクラブの例会へのご参加有難うございます。P.30の格言に学ぶ職場のモラルについては、「慈悲にして寛大なるこころとなり且つ自己に反省す」に対しての話し合いが持たれました。私もそうですが自分自身の立場状況しか見えずなかなか相手の方の立場にたっての判断・行動がとれないこと。また、心の中で相手のせいにして自らの保身を図る傾向があり、他のご先輩からの指摘で初めて気づくことも多々あります。道徳を学び「悪い心の癖」を「良い心の癖」に代えていく努力が必要ですね。また、p.26,p.27の「ニューモラル、心のクローバー」では大切なことを教えて頂きました。濁った水が入ったコップにきれいな水を少しずつ注ぎ続けて行くと、いつかは必ず澄んだ水になるとの内容です。日々の小さな心使いにも注意して相手を思いやる心に代える努力の積み重ねの大切さを改めて知ることです。その相手を思いやる心づかいをより大きく膨らませていくと、いつかは人に親しまれ、信頼されると「思いやりのこころは使うほど大きくなる」という心の癖を続いて学びました。「点滴石を穿つ実行を心掛ける」では、このビジネスクラブの様に231回も続けていくことの大切さ、そして、学んだことを日常の仕事や生活に生かすことの重要性を示しています。道徳は、「目に見えるもの」(行動)・「目に見えないもの」(心使い)を実行して初めて結果として現れるものですね。良い学びをさせて頂きました。今後とも皆様と共に学び・実行することで「道徳実行の効果」を知り語り合いたいものです。今後とも多くのご参加をお待ちいたしております。本日は誠に有難うございました。次回は、7年度の総会です。いつもと趣向を変えた企画をしていますので、楽しい時間を皆様と共有致しましょう!ご参加を宜しくお願い申し上げます。感謝!

最後までお読みいただき心からお礼申し上げます。

大阪旭モラロジービジネスクラブ

会長 猪谷勇三拝